Honigbienen

Weltweit gibt es neun Arten von Honigbienen, doch bei uns ist allein die westliche Honigbiene heimisch. Sie sieht nicht so aus wie Biene Maja, sondern ist vielmehr braun-schwarz gestreift. Im Gegensatz zu ihren wilden Schwestern sind die Honigbienen nicht bedroht, weltweit hat die Zahl in den letzten Jahrzehnten sogar stark zugenommen.

Früher lebten Honigbienen als ein Volk in Baumhöhlen, heute leben sie in einem transportierbaren Bienenstock, Beute genannt. Honigbienen sind auf ihr Volk angewiesen und würden allein sterben. Zur Hochsaison im Frühsommer kann ein Volk aus bis zu 50.000 Bienen bestehen. Die meisten der Bienen sind die sogenannten Arbeiterinnen, die putzen, Wache halten, als Ammen im Stock arbeiten und Nektar sammeln. Sie sind die einzigen der Honigbienen, die einen vollständig ausgebildeten Giftstachel besitzen. Daneben gibt es einige männliche Bienen, die Drohnen. Ihre einzige Aufgabe ist es, die Königin zu befruchten. Denn so groß ein Volk auch sein mag: Es hat immer nur eine Königin. Diese legt im Frühjahr bis zu 3.000 Eier pro Tag und kann bis zu fünf Jahre alt werden – ein enormer Unterschied zu den Arbeiterinnen, deren Lebensdauer (zumindest im Sommer) nur 35 Tage beträgt!

Berühmte Imker aus Thüringen

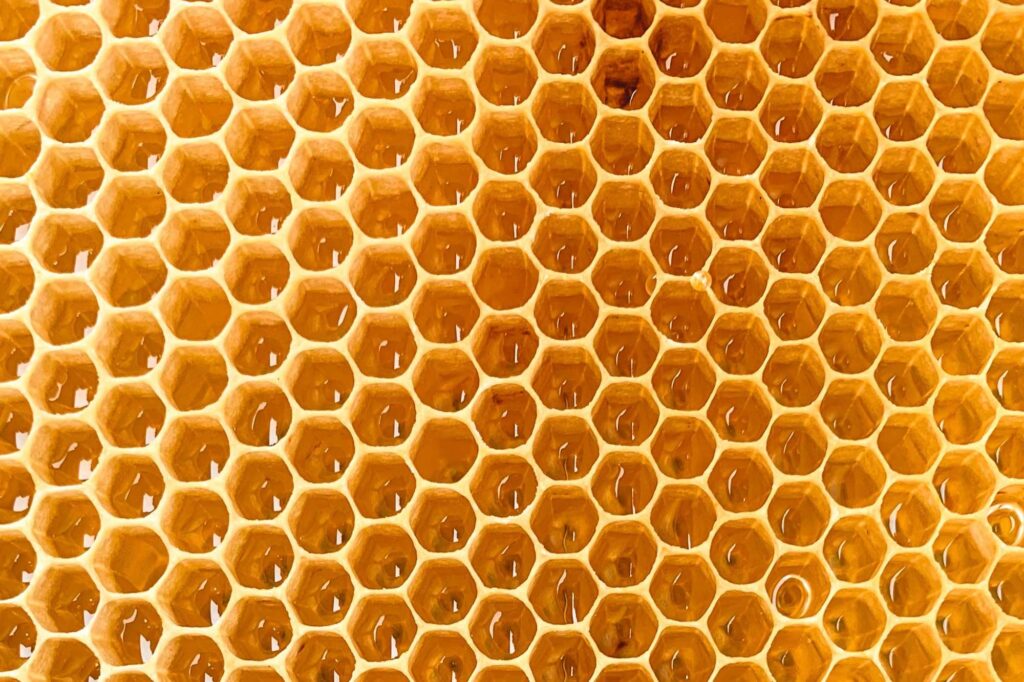

August Freiherr von Berlepsch aus der Nähe von Mühlhausen erfand im 19. Jahrhundert das Wabenrähmchen – einen Holzrahmen, der in den Bienenstock eingehängt wird und in den Honigbienen ihre Waben bauen. Er gilt deshalb als praktischer Gestalter der modernen Bienenzucht.

Ferdinand Gerstung aus Oßmannstedt und August Ludwig aus Jena waren Imker bzw. Bienenforscher und gründeten den Vorläufer des Deutschen Imkerbunds sowie das Bienenmuseum in Weimar.

Honigbienen leben, um das Überleben ihres Volkes zu sichern. Deshalb setzen die Arbeiterinnen auch nur dann, wenn ihr Volk bedroht ist, den Giftstachel ein, da sie nach dem Stich sterben. Allein zum Überleben sammeln sie Nektar und produzieren im Jahr pro Volk etwa 20 bis 30 Kilo Honig: um den Winter zu überstehen. Im Gegensatz zu Wildbienen überlebt bei den Honigbienen nämlich nicht nur die Königin den Winter, sondern auch einige der Arbeiterinnen. Diese Winterbienen leben wesentlich länger als ihre sommerlichen Schwestern und bewahren die Königin während der kalten Jahreszeit vor dem Erfrieren, indem sie die Königin in ihrer Mitte mithilfe ihrer Flugmuskulatur warmhalten und sich vom gesammelten Honig ernähren. Ihre Flügel können übrigens nicht nur Wärme erzeugen, sondern den Bienenstock im Sommer außerdem kühlen.

Die Wabenbauweise und Arbeitsstruktur der Bienen ist einzigartig und ein wichtiges Vorbild für Logistik, Programmierung und Bau von Flug- sowie Fahrzeugen.

Nach dem Schwein und dem Rind ist die Honigbiene das drittwichtigste Nutztier der Welt. Dabei macht nicht einmal der Honig ihren großen Nutzen aus – er ist vielmehr ein Nebenprodukt. Der wirtschaftliche Nutzen der Honigbienen liegt vor allem in der Bestäubung von Pflanzen und beträgt allein für Deutschland 2,7 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Großteil unserer Nutzpflanzen ist auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen; ohne die Bienen würden die Ernten stark zurückgehen. Immerhin kann ein einziges Bienenvolk innerhalb eines Tages etwa drei Millionen Blüten bestäuben! In den USA gibt es sogar riesige Anlagen mit bis zu 100.000 Bienenvölkern, die allein zum Bestäuben durch das ganze Land gefahren werden. Diese Art der Haltung ist allerdings mit enormem Stress für die Bienen verbunden und ist mit der Massentierhaltung von Schweinen oder Hühnern vergleichbar.

China ist der wichtigste Honigproduzent der Welt. Schon heute werden dort in einigen Regionen Blüten von Menschen mithilfe von Wattebäuschen und Pinseln bestäubt.

Wildbienen

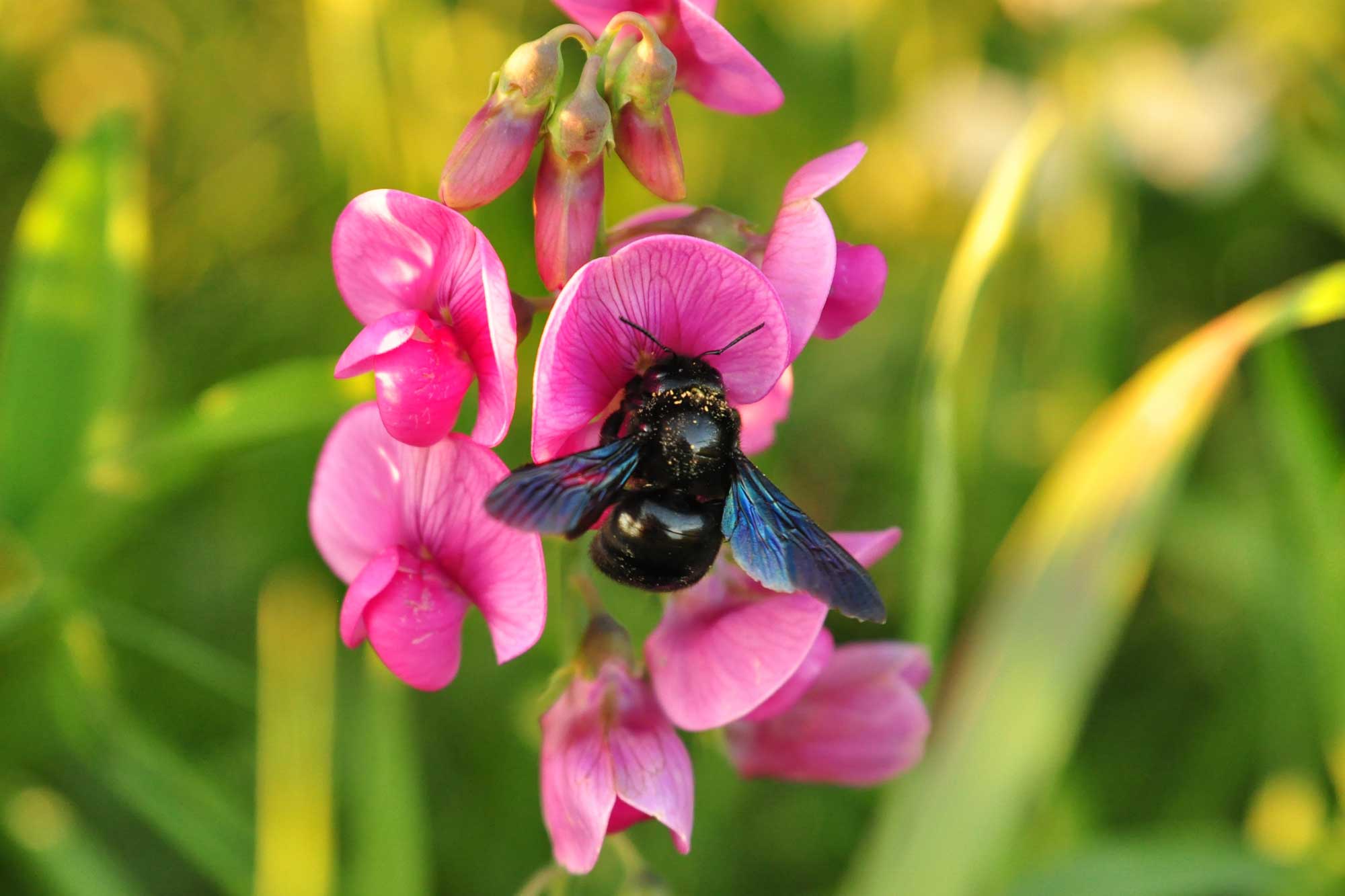

Während es in Deutschland nur eine heimische Honigbienen-Art gibt, sind es bei den Wildbienen 600 Arten (und weltweit sogar ungefähr20.000 Arten). 430 dieser Arten leben auch in Thüringen. Allerdings stehen mittlerweile etwa 220 Wildbienen-Arten auf der Roten Liste und 30 Arten sind sogar akut vom Aussterben bedroht.

Wildbienen leben oft allein, auch wenn manche von ihnen Brutkolonien bilden oder gemeinsame Schlafplätze aussuchen. Da sie kein Volk verteidigen müssen, sind sie sehr friedlich und stechen so gut wie nie – zumal ihr zarter Stachel sowieso kaum durch unsere Haut kommen würde. Außerdem sind Wildbienen immens mit dem Sammeln von Nektar beschäftigt, um sich ernähren zu können. Einige Wildbienen haben sich dabei ausschließlich auf eine Pflanzengruppe spezialisiert (zum Beispiel die Natternkopf-Mauerbiene oder die Efeu-Seidenbiene). Fehlen diese Pflanzen, sterben diese Bienen.

Auch Hummeln gehören zu den Wildbienen. Sie leben in sehr kleinen Staaten, von denen allein die Königin überwintert und im nächsten Frühling einen neuen Staat aufbaut.

Etwa zwei Drittel der Bienen brüten im Boden, andere nutzen Hohlräume in Ästen, alten Baumstämmen oder Mauerspalten. So oder so sind Insektenhotels, die man oft im Handel findet, sinnlos oder sogar schädlich. Im besten Fall helfen sie vor allem Arten, die nicht auf menschliche Hilfe angewiesen sind – im schlechtesten Fall führen sie zu einem Befall der Brut oder zerreißen die zarten Flügel der Wildbienen. Wesentlich hilfreicher ist es, den Erdbienen unbepflanzte, freie, sonnige Bereiche oder einen kleinen Haufen aus lehmhaltigem Sand im Garten zur Verfügung zu stellen. Auch etwas Wasser – zum Beispiel in einer Schale mit Steinen – kann als Durstlöscher und Baumaterial helfen.

Auch, wenn eine bestmögliche Ernte nur durch viele verschiedene Bestäuber – Bienen, Fliegen, Käfer, Schmetterlinge etc. – möglich ist, bilden zum Beispiel Obstbäume, die von Bienen bestäubt wurden, größere, schwerere und schöner geformte Früchte aus. Noch besser ist die Qualität, wenn Wildbienen die Bestäubung übernommen haben. Außerdem arbeiten Wildbienen wesentlich effizienter als Honigbienen.

Das große Bienensterben

Die Bienen stehen seit einigen Jahrzehnten unter enormem Stress. Ohne Imker könnten die Honigbienen heute nicht mehr überleben, da sie unter Krankheiten und Parasiten wie der eingeschleppten Varroa-Milbe leiden. Die Varroa-Milbe kam vor etwa 40 Jahren aus Asien nach Europa. Bis heute gibt es kein richtiges Gegenmittel gegen sie.

Trotzdem steht es um die Wildbienen noch wesentlich schlechter, denn im Gegensatz zu den Honigbienen haben sie niemanden, der sich konkret um sie kümmert. Stattdessen vernichten wir kollektiv Flächen mit Nahrung und Nistplätzen: Um überleben zu können, brauchen Wildbienen möglichst viele (naturbelassene) Blühflächen, die durch die industrielle Landwirtschaft, intensiv bewirtschaftete Monokulturen und den Einsatz von Pestiziden weggebrochen sind. Die fehlende Nahrung lässt mittlerweile sogar Honig- und Wildbienen in Konkurrenz zueinander treten. Aber es fehlt nicht nur Nahrung, auch die Nistplätze für Wildbienen gehen durch die Bearbeitung des Ackerbodens und das regelmäßige Abmähen von Wildblumenwiesen verloren. Außerdem wirken sich Pestizide negativ auf die Orientierung sowie das Immunsystem von Bienen aus – und zusätzlich bringt der Klimawandel den natürlichen Lebenszyklus der Bienen durcheinander. So ist selbst in Naturschutzgebieten ein Rückgang der Insekten um 80 % zu beobachten, was wiederum Vögel, Fledermäuse und kleine Säugetiere bedroht.

Im März 2023 verstopften Unbekannte die Bienenstöcke im Park der Viba Nougat-Welt mit Taschentüchern. 20.000 Honigbienen starben. Die gute Nachricht: Nach den kommenden Jubiläumsveranstaltungen sollen drei neue Bienenvölker einfliegen.

Um unsere Umwelt und die Artenvielfalt zu erhalten sowie Armut und Hunger zu verringern, ist der Schutz der Bienen elementar. Zum Glück gibt es viele Punkte, an denen angesetzt werden kann – im Kleinen wie im Großen.

- Landwirte könnten blütenreiche Äcker schaffen, beispielsweise mithilfe von Untersaaten, Blühbrachen im Rahmen der Fruchtfolge und vielfältigem Mischfruchtanbau. Außerdem ist Vorsicht und Effizient beim Einsatz von Pestiziden & Co. geboten. Die mittlerweile gesetzlich vorgeschriebenen Blühstreifen sollten nur ein Anfang auf dem Weg zum Schutz der Bienen sein: Es braucht allgemein blütenreichere Landschaften und renaturierte, naturnahe Lebensräume.

- Kommunen und Unternehmen könnten auf Frei- und Rasenflächen pflegeleichte Wildblumenwiesen anlegen.

- Wir persönlich können daran arbeiten, unseren Garten, Balkon oder die Terrasse zum Blühen zu bringen, indem wir heimische Blumen, Stauden und blühende Kräuter pflanzen. Bitte achte beim Pflanzen darauf, dass einige von ihnen auch zu Mangelzeiten blühen: Gerade im Frühjahr und Spätsommer bzw. Herbst blüht nur wenig. Frühblüher sind zumindest für die ersten Frühlingstage eine hervorragende Nahrungsquelle. Aber Achtung: Bienen brauchen offene Blüten, um an den Nektar gelangen zu können. Gefüllte Blüten wie die von Rhododendren, Hortensien, Geranien und Edelrosen bieten den Bienen keine Nahrung. Darüber hinaus hilft es den Bienen sehr, wenn wir uns im Garten lieber in die Hängematte legen, anstatt den Rasen zu mähen: Ein kleines Biotop kann nur durch etwas Unordnung im Garten entstehen. Es hilft bereits immens, Wildpflanzen stehen zu lassen und statt Rasen eine Blühwiese anzulegen.

- Nicht zuletzt sollten wir persönlich oben genannte Akteure zum Bienenschutz auffordern und sie dabei unterstützen, denn selbst die besten Nisthilfen und blütenreichsten Gärten können Schutzmaßnahmen in der „freien“ Landschaft nicht ersetzen. Viele Wildbienenarten sind an bestimmte Lebensräume fern ab von unserer Wohnumgebung gebunden.

- Weitere Infos dazu findest Du zum Beispiel auf www.bluehende-landschaft.de.