Umgraben war gestern

Der Weg zum klimafreundlichen Garten beginnt beim Boden. Abgesehen von schweren Lehm- oder Tonböden sollte der Boden nicht umgegraben, sondern nur oberflächlich und schonend gelockert werden. Dafür eignet sich am besten der Sauzahn oder die Grabgabel. So bekommst Du Luft in den Boden, ohne das wertvolle Bodengefüge bestehend aus einer Humusschicht und zahlreichen Mikroorganismen zu zerstören.

Möchtest Du Sorten anbauen, die nicht für unser Klima gemacht sind, solltest Du am besten auf frühreife Sorten setzen, die noch vor der Hitze und Trockenheit im Sommer reif sind. Alternativ lassen sich die Anbauzeiträume oft auch etwas nach vorn oder hinten verschieben und so die Wachstumsperioden an das Wetter anpassen.

Kompost statt Torf und Kunstdünger

Viele setzen beim Gärtnern auf torfhaltige Erde, da Torf große Mengen Wasser über längere Zeit speichern kann. Torf ist jedoch eine endliche Ressource – und kommt aus dem Moor. Moore speichern riesige Mengen an Kohlenstoffdioxid, die durch den Abbau von Torf freigesetzt werden. Der Einsatz von Torf beschleunigt dadurch den Klimawandel und zerstört Moore inklusive ihrer einzigartigen biologischen Vielfalt. In der EU sind mittlerweile nicht einmal mehr 20 % der Moore intakt. Torffreies Gärtnern setzt also kein in Mooren gespeichertes Kohlenstoffdioxid frei und schützt bedrohte Arten. Statt zu Torf kannst Du zum Beispiel zu Kompost aus dem eigenen Garten oder von Kompostierungsanlagen greifen – dieser speichert Wasser zwar nicht ganz so gut wie Torf, enthält aber mehr Nährstoffe und ist ein optimaler Dünger, der den Boden langfristig verbessert. Kunstdünger hingegen versorgt nur die Pflanze und nicht den Boden, was langfristig die Bodenfruchtbarkeit verringert und die Bodenorganismen schwächt. Durch zu viel Kunstdünger kann sich außerdem zu viel Stickstoff im Boden anreichern, was wiederum extrem klimaschädliches Lachgas freisetzt. Wer keine Komposterde einsetzen kann, hat immerhin noch die Möglichkeit, zu organischem Dünger wie Hornspänne und Gesteinsmehl statt zu Kunstdünger zu greifen.

Flächen entsiegeln und Rasen auswachsen lassen

Damit der Boden optimal Wasser aufnehmen kann, muss er entsiegelt sein. So gelangt Regenwasser zurück ins Grundwasser und auch Hochwasser kann besser versickern. Außerdem kann entsiegelter Boden Temperaturspitzen abmildern, weil sich die offene Erde durch verdunstendes Wasser kühlt. Schotter, Steine und Zement speichern Wärme hingegen und heizen die Umgebung noch weiter auf.

Englischer Rasen ist zwar besser als versiegelte Flächen, vertrocknet im Sommer aber, wenn er nicht gegossen wird, und muss andauernd gemäht werden. Den Rasen auswachsen zu lassen und Blumenzwiebeln dazwischen zu setzen sowie eine regionale Wildblumen-Saatgutmischung auszusäen spart nicht nur Pflege, sondern auch Wasser. Wird der Rasen sowieso nicht genutzt oder betreten, kannst Du die Fläche auch in ein pflegeleichtes und schön anzusehendes Staudenbeet verwandeln.

Gekonnt gärtnern mit einem Kraterbeet

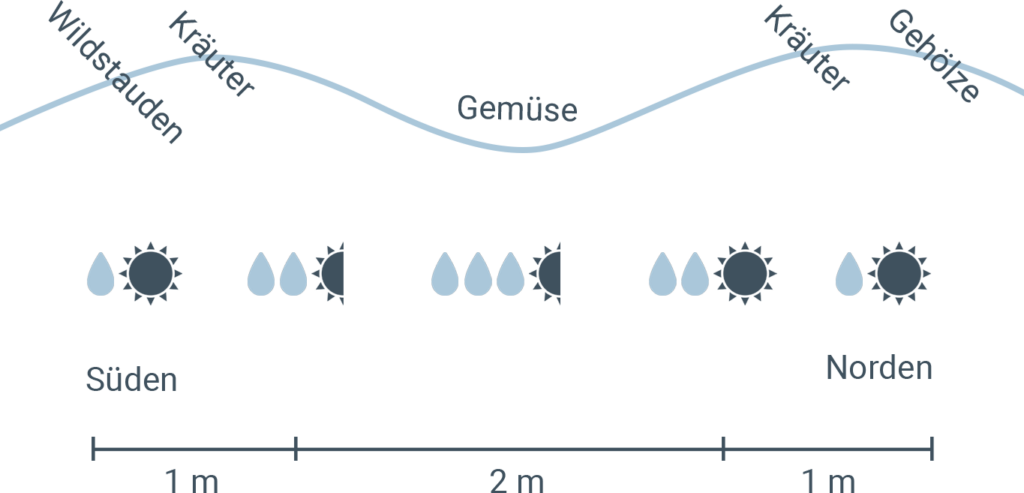

Ein Garten hat aus ordentlichen, rechteckigen, flachen Beeten zu bestehen? Nicht unbedingt. Mit dem Kraterbeet denkt man um die Ecke. Ein Kraterbeet besteht aus verschiedenen Zonen mit unterschiedlichem Feuchtegrad des Bodens und verschieden starker Sonneneinstrahlung. So werden die einzelnen Zonen den Ansprüchen verschiedener Pflanzen gerecht.

In der bis zu 20 cm unter dem Gartenniveau ausgehobenen und zwei Meter breiten tiefen Zone gibt es kaum Wind und ist es stets feucht, manche legen sogar einen etwa 40 cm breiten Teich in dem tiefsten Punkt an. Wie bei einer Klimaanlage können in der tiefen Zone die wechselnden Temperaturen ausgeglichen werden: Ist es kalt, bleibt es im Inneren des Kraterbeets warm. Bei großer Hitze hingegen bleibt die Temperatur in der tiefen Zone durch die Verdunstung des gesammelten Wassers niedriger als außerhalb des Kraterhügels. Dadurch wächst Gemüse mit hohem Wasserbedarf wie Tomaten, Paprika, Gurken oder Auberginen hier besonders gut.

Die Hänge leiten das Wasser in die tiefe Zone, sodass die Trockenheit nach oben hin zunimmt. Jeder Krater hat durch die Himmelsrichtungen und den Stand der Sonne eine stets sonnigere und schattigere Seite: Der Nordhang ist für Pflanzen geeignet, die einen halbtrockenen und sonnigen Standort bevorzugen. Der Südhang wiederum eignet sich für halbschattig wachsende Pflanzen mit einem etwas höheren Wasserbedarf. Generell wachsen am Hang Salate, Radieschen, Erdbeeren, Zwiebeln, Möhren, Buschbohnen und heimische Wildstauden gut und gerne.

Aus dem Aushub des Kraters wird die bis zu 20 cm über dem Gartenniveau liegende und etwa ein Meter breite Wallzone geformt. Sie kann im Norden etwas höher sein als im Süden, um die Sonneneinstrahlung optimal nutzen zu können. Der Wall schützt die empfindlichen Pflanzen in der tiefen Zone vor Wind, puffert Temperaturspitzen ab und schützt bestimmte Bereiche an den Hängen vor der Sonne. Der Wall im Norden kann zum Beispiel als Trockenmauer gestaltet und im Winter zum Schutz des Bodens mit Feldsalat bepflanzt werden. Außerdem freuen sich viele Kräuter über den trockenen und sonnigen Standort. Im Frühling kann auf dem Wall eine Abdeckung angebracht und die tiefe Zone so als vor Spätfrösten geschütztes Frühbeet genutzt werden.

Hinter dem Wall ist auf der Nordseite der perfekte Standort für eine Wildobsthecke mit Gehölzen wie Sanddorn, Schlehe oder Wildrose, die das Kraterbeet vor Wind schützt. Im Süden freuen sich Wildstauden über den sonnigen Standort vor dem Wall.

Gutes Mikroklima schaffen

Weniger Pflege und Wasser brauchen nicht nur wilde Blumenwiesen, sondern auch Pflanzen, die samenfest sind, tief wurzeln und tolerant gegen Hitze und Trockenheit sind. Nicht alle Blumen, Bäume und Gemüsesorten sind für unseren Boden und das regionale Klima gemacht. Setzt Du auf eine bunte Mischung aus sogenannten Klimabäumen bzw. widerstandsfähigen Klimapflanzen, schützen sie sich gegenseitig vor Wetterextremen, Schädlingen und Krankheiten (und speichern noch ganz nebenbei Kohlenstoffdioxid). So können zum Beispiel besonders hitzetolerante hohe Bäume der Wärme widerstehen und Sträuchern darunter gleichzeitig Schatten spenden. Von deren Schatten profitieren wiederum Bodendecker und Stauden. Pflanzt Du eine solche Baum- und Gehölz-Gruppe an der windzugewandten Gartenseite, leiten sie außerdem den Wind ab. Schon Hecken in einer Höhe von 1,5 Meter können die Windgeschwindigkeit um die Hälfte und die Verdunstung um 20 % senken und damit automatisch die Bodenfeuchtigkeit erhöhen.